미술계 소식

현대공예 선구자들, 서울공예박물관 596점 기증…21억 상당

2025.07.18

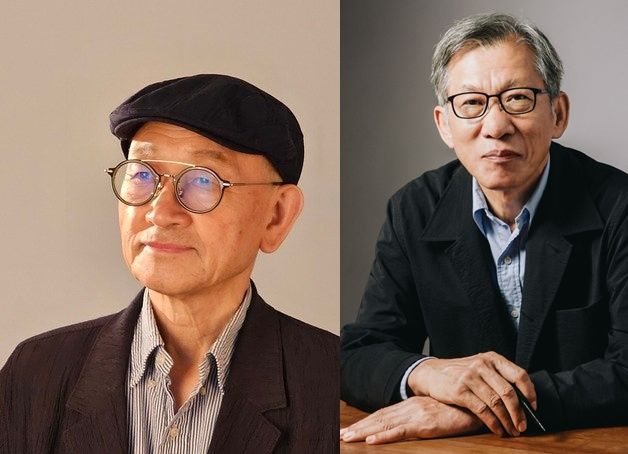

금속공예가 이승원, 목칠공예가 정영환·정용주·정복상

|

| [서울=뉴시스] 이승원, 은 핸드백. 2025.07.18. (사진=서울공예박물관 제공) *재판매 및 DB 금지 |

[서울=뉴시스] 박대로 기자 = 서울공예박물관은 한국 현대 공예 선구자이자 대표 작가인 금속공예가 이승원(1946~), 목칠공예가 정영환(1947~)·정용주(1948~)·정복상(1951~)으로부터 작품과 자료 293건 596점을 무상으로 기증 받았다고 18일 밝혔다.

각 작가 초기부터 말년까지 50여년에 걸친 작업이 망라됐다. 대표작이 다수 포함됐으며 가치로는 21억원 수준이다.

이번에 기증 받은 작품과 자료는 예술적·역사적 가치가 뛰어나 한국 현대 공예 성립과 발전을 이해할 수 있는 귀중한 자료라고 서울공예박물관은 소개했다.

이승원은 한국 현대 공예 1세대 여성 작가다. 독일 뉘른베르크 미술대학 유학 후 귀국해 청주대에서 교수로 재직하며 후학 양성에 힘썼다.

그는 주로 금속 공예 기능, 구조, 형태 변화를 보여주는 작품들을 발표했다. 초기에는 은·철·청동 등 금속을 주로 사용했고 1990년 중반 이후 금속 표면에 '옻칠'을 도입한 작품을 발표해 금속 공예 지평을 넓혔다.

1970년대 독일 유학 당시 뉘른베르크 미술대학 아카데미상을 연속 수상해 독일 공예계로부터 인정받았다. 1992년 실버 트리엔날레(Silver Triennial)에서 3등상을 수상해 국내보다 해외에 더 먼저 알려지기도 했다.

이승원은 1970년대부터 현재까지 작업한 금속 공예 작품과 도구, 재료, 실험 자료 등 72건 189점을 기증했다. 초기 독일 유학 시절 금속 기본기를 탐구한 장신구, 기법 자료, 귀국 이후부터 2010년대까지 작업한 금속 장신구·핸드백·주전자·병·테이블웨어·조명등과 1996년부터 금속과 비금속 작품 표면에 옻칠한 작품이 포함됐다.

정영환, 정용주, 정복상은 한국 현대 목칠 분야를 대표하는 삼총사로 한국 현대 목칠공예 발전에 기여했다.

이들은 1970년대 목공예로 공예계에 입문해 옻칠 조형 작업으로 확장하는 동시에 대구 지역 대학에서 후학 양성에 힘쓰고 한국 현대 목칠 공예 우수성을 독일·일본·중국 등 외국에 알렸다.

정영환은 중앙대 공예과를 졸업하고 홍익대학교 대학원에서 가구디자인을 전공했다. 1970년대 중반 와태칠기 대접을 발표해 주목받았고 1990년대 이후 새로운 옻칠 조형을 탐구하면서 '가시'나 '창'을 중심 모티프로 현재까지 작업을 하고 있다.

정영환은 1970년대부터 2010년대까지 작업한 주요 목칠 공예 작품과 전시 관련 자료 35건 145점을 기증했다. 초기 대표 작품인 국전 입선작(1973년)과 와태칠기 대접(1975년), 대한민국산업디자인전람회 중소기업 협동조합중앙회 회장상 수상작(1985년) 등 공모전 수상·출품작과 국내외 주요 전시 출품작이 포함됐다.

정용주는 홍익대학교와 동 대학원에서 목칠 공예와 가구 디자인을 전공했다. 초기에는 목칠 공예에 주력하다가 1990년대 초반부터 옻칠 조형 작업을 선도해 왔다.

정용주는 1980년대부터 2023년까지 전 생애에 걸쳐 작업한 목칠 공예 작품과 전시 관련 자료 등 88건 156점을 기증했다. 1980년대 대한민국산업디자인전람회 공예부 특선작(1982년), 중소기업진흥공단 이사장상 수상작(1984년)을 포함한 목공예 작품과 1990년대 이후 국내외 주요 전시에서 독보적인 작품세계를 선보였던 옻칠 조형 작품이 포함됐다.

정복상은 중앙대 공예과를 졸업하고 계명대학교 대학원과 대구대학교 대학원에서 목칠 공예 석·박사 학위를 받았다. 주로 산·새·구름·나무가 포함된 '고향'을 주제로 한 작품을 발표했다.

정복상은 1970년대부터 2020년대까지의 목칠 공예 작품과 자료 98건 106점을 기증했다. 자료는 대학 시절부터 사용한 노트와 아이디어스케치 노트, 가구디자인(1993), 목·칠·가구 조형의 이론과 실제(1999) 등 본인 저술서와 자필 원고, 작품에 사용한 화인(火印) 등이 있다.

정영환은 "옻칠공예에 평생을 바쳐온 공예가로서 50여년 작업 여정 속에서 특히 의미와 가치 있는 작품들을 서울공예박물관에 기증했다"며 "박물관 관람자들과 후학들에게 예술적·교육적 영감을 줄 수 있기를 진심으로 바란다"고 말했다.

김수정 서울공예박물관장은 "무상 기증한 공예가의 고귀한 뜻을 기려 기증 특별전을 개최하고 이 작품을 널리 활용하겠다"며 "서울공예박물관은 앞으로도 현대 공예 작가와 그들의 작품과 제작 관련 아카이브 자료들을 지속적으로 발굴·수집하고 체계적으로 연구해 우리나라 현대 공예의 역사를 새롭게 써나가겠다"고 밝혔다.

|

| [서울=뉴시스] 정용주, 허와 실, 2006. 2025.07.18. (사진=서울공예박물관 제공) *재판매 및 DB 금지 |

◎공감언론 뉴시스 [email protected]