미술계 소식

상처로 꿰매고 빚은 생존의 광택…루이즈 부르주아[박현주 아트에세이 ⑥]

2025.11.29

호암미술관 '덧없고 영원한' 전시

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 전시 전경 *재판매 및 DB 금지 |

[서울=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = “난 지옥에 다녀왔다. 그리고 그건… 정말 멋졌다.”

호암미술관 전시실에 발을 들여놓는 순간,

우리는 곧장 ‘몸에서 시작된 세계’ 한가운데로 던져진다.

늘어진 팔다리, 비틀린 몸통, 재봉선이 스며 있는 신체의 파편들.

누군가는 허공에서 서로를 껴안고,

누군가는 다리만 남아 바닥에 닿지 못한 채 흔들린다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

그 형상들은 단순한 조각이 아니라,

한 인간이 견뎌온 감정의 잔해이자 기록이다.

어머니, 아버지, 그리고 부르주아 자신.

동시에 우리가 살고 있는 이 시대의 몸들까지.

상처는 결국 형태가 된다

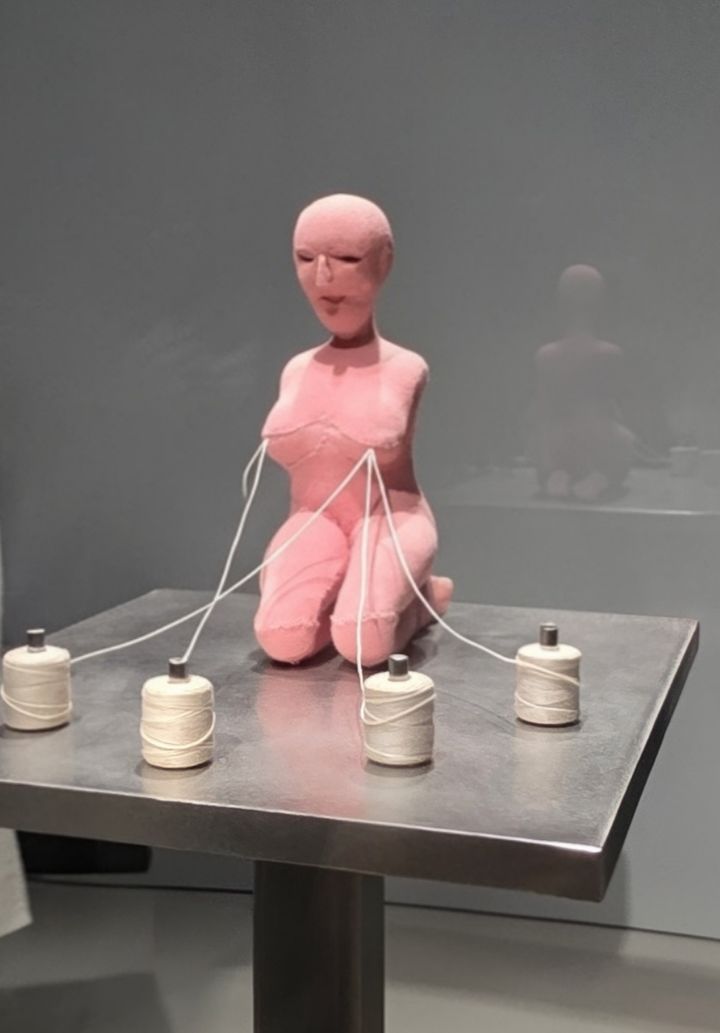

부르주아의 어린 시절은 ‘복원’의 시간이었다.

태피스트리를 수선하던 어머니 곁에서

그녀는 실을 꿰매고, 천을 찢고, 다시 이어붙였다.

그 반복은 훗날 그녀의 예술적 근육이 된다.

그러던 어느 날,

아버지의 불륜을 목격한다.

증오와 연민과 고립감이 한순간에 얽히며

몸 밖으로 도망칠 곳을 잃었다.

그때 예술이 태어났다.

“예술은 두려움을 넘어서기 위한 나만의 방식이다.”

그 말은 이번 전시에서 거의 물리적 진동처럼 울린다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 전시 전경 *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 전시 전경 *재판매 및 DB 금지 |

거미, 엄마이자 자신이자 모든 여성

거대한 철제 다리가 관람객을 둘러싼다.

공포와 위안, 보호와 위협이 동시에 깃든 모순적 존재.

부르주아에게 거미는 어머니이자 자화상이었다.

엄마는 실을 뽑아 집을 짓고 가족을 지킨 존재.

그러나 어떤 순간에는 절대적이면서 무서운 존재가 되기도 한다.

“거미는 보호자이자 파괴자다. 나는 그 이중성을 사랑한다.”

그녀의 삶은 그 두 감정의 진자운동이었다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 전시 전경 *재판매 및 DB 금지 |

전시장에 놓인 긴 다리 조각은

감당되지 않는 감정이 신체 일부로 솟아난 듯 길고,

붕대처럼 감긴 연인 조각은

사랑과 불안이 매듭처럼 뒤엉킨 모습이다.

부르주아에게 몸은 감정의 기념비이자,

감정의 그림자이며, 기억의 장소였다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 덧없고 영원한 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

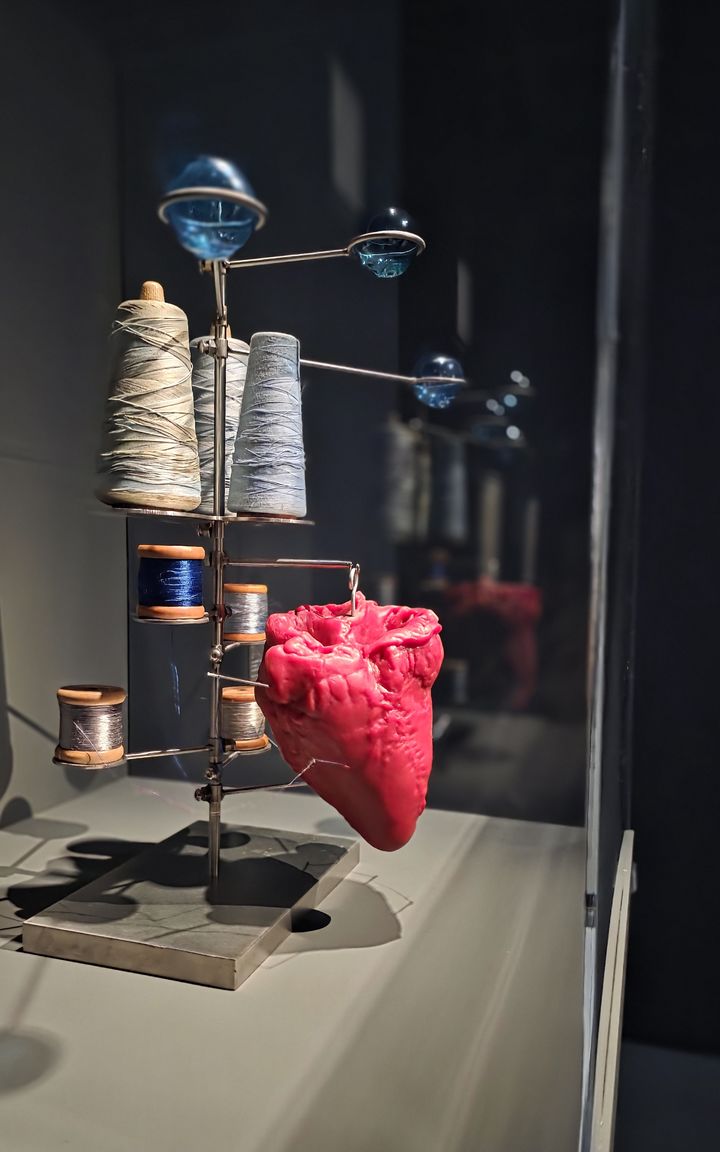

찢어지고, 꿰매지고, 다시 살아나는 ‘감정의 심장’

전시장 모퉁이,

금속 지지대와 실타래 사이에 매달린 붉은 심장이 있다.

숨을 멈추게 할 만큼 적나라하고 선명한 형태.

그 앞에서는

우리가 보고 있는 것이 오브제가 아니라

한 인간의 감정 내부라는 사실을 직감하게 된다.

부르주아에게 바느질은

살아 있는 마음의 해부학이었다.

상처는 형태가 되고, 형태는 결국 우리 자신에게 돌아온다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 덧없고 영원한 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

후기의 정서: ‘재봉된 평온’

찢어진 마음을 천과 실로 이어붙이는 후기 작업들.

그것은 복수도 용서도 아닌,

‘새로운 구조 만들기’다.

부르주아는 오래 아팠고, 오래 사랑했고, 오래 버텼다.

그래서일까.

말년의 작품들은 크게 흔들지 않지만, 깊게 파고든다.

|

| [사진=박현주 미술전문기자]호암미술관 루이즈 부르주아 덧없고 영원한 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

은빛으로 응결된 감정의 마지막 형태

계단 위,

포개지고 감기고 매듭지어진 은빛의 두 형상이 서 있다.

“이건 상처가 치유된 뒤 남는 형태다.”

찢기고 갈라졌던 신체는 마침내 서로를 감싸는 구조로 되돌아왔다.

은빛은 흉터의 표면이 아니라, 생존의 광택이다.

부르주아가 지옥에서 돌아오며 남긴,

그 심연의 빛.

“우리는 매일 과거를 잊거나 받아들여야 한다. 그 둘 중 어느 것도 되지 못할 때, 예술가가 된다.”

계단 아래 우리가 올려다보는 은빛 매듭은 실과 바늘, 분노와 용서,

기억과 망각으로 부르주아가 평생 쌓아 올린 ‘감정의 기념탑’이다.

루이스 부르주아는 말했다.

“내 작업은 나 자신에 관한 것이다.”

하지만 그 앞에서

우리가 들여다보게 되는 것은

언제나 우리 자신의 심장이다.

덧없고 영원하고,

부서지고 봉합되고,

그래도 끝내 살아 있는,

우리의 심장.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]