미술계 소식

'덧없고 영원한' 루이즈 부르주아…예술가의 정신은 미쳐야 하는가

2025.08.27

호암미술관, 25년 만에 국내 최대 회고전

회화·조각·설치 등 106점, 70년 예술궤적 총망라

|

| [사진=박현주 미술전문기자] 호암미술관 '덧없고 영원한' 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

[용인=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = “내가 추구하는 것은 이미지가 아니다, 개념도 아니다. 내가 재현하고 싶은 것은 감정이다.”

'거미 작가' 루이즈 부르주아(1911~2010)의 선언은 이번 전시 전체를 압축한다. 그의 세계는 ‘덧없고 영원한’ 사라짐과 남음, 상처와 치유 사이에서 진자처럼 흔들린다.

27일 언론에 공개된 호암미술관의 '루이즈 부르주아: 덧없고 영원한' 전시는 그 양극단을 한 공간에 소환해 인간 존재의 근원을 묻는다.

이번 전시는 시드니 뉴사우스웨일즈 아트갤러리, 도쿄 모리미술관, 타이베이 푸본미술관을 거친 아시아 투어의 마지막 여정으로, 거대한 '마망(Maman)'을 소장한 호암미술관에서 대미를 장식한다는 점에서 상징성이 크다.

김성원 부관장은 “그동안 상업화랑에서의 소개는 많았지만, 한국의 미술관에서 열리는 회고전은 25년 만”이라며 “부르주아의 대표작 '마망'을 소장한 호암미술관에서 열리는 이번 전시는 자랑스럽고 뜻 깊은 자리”라고 의미를 부여했다.

|

| 호암 미술관 호숫가에 설치된 루이즈 부르주아의 ‘엄마’ (The Easton Foundation) *재판매 및 DB 금지 |

|

| 밀실(검은 날들)(Cell (Black Days)), 2006 철, 천, 대리석, 유리, 고무, 실, 목재 304.8 x 397.5 x 299.7 cm 이스턴 재단 소장, 뉴욕 사진: 크리스토퍼 버크 © The Easton Foundation / Licensed by SACK, Korea *재판매 및 DB 금지 |

회화·조각·설치 등 106점을 아우르는 이번 전시는 1940년대 초기 회화와 '인물(Personages)' 연작부터 1990년대 대형 '밀실(Cell)', 말년의 섬유 작업까지 70여 년의 궤적을 총망라한다. 이 중에는 국내 최초로 공개되는 작품을 비롯하여 삼성문화재단 소장품 13점과 해외 주요 기관 및 개인 소장품이 포함됐다.

전시 제목 ‘덧없고 영원한’은 부르주아가 생전에 남긴 글에서 차용한 것으로, 기억과 트라우마, 신체와 시간에 얽힌 내면 심리의 지형도를 반영한다.

◆고통을 예술로 번역한 루이즈 부르주아

프랑스에서 태어나 미국에서 활동한 루이즈 부르주아는 자전적 서사와 감정의 구조를 탐구하는 조형 언어로 20세기 전위미술의 맥락에서 출발해 현대미술의 흐름을 뒤흔들었다. 설치, 드로잉, 회화, 판화 등 다양한 매체를 넘나들었지만 무엇보다 조각가로 널리 알려졌다.

루이스 부르주아는 파리 소르본에서 수학을 전공한 뒤, 에콜 데 보자르와 아카데미 드 라 그랑드 쇼미에르에서 회화·조각·철학을 두루 익혔다. 페르낭 레제와 폴 콜랭에게 사사하며 조형 언어를 키웠고, 1938년 미술사학자 로버트 골드워터와 결혼해 뉴욕으로 이주하며 본격적인 창작을 시작했다.

1982년 뉴욕 현대미술관 회고전을 기점으로 국제적 위상을 확립했고, 1999년 베니스 비엔날레 황금사자상과 테이트 모던 터빈홀의 대형 거미 '엄마(Maman)' 설치를 통해 세계적 명성과 대중적 인정을 동시에 얻었다. 지난 세기를 대표하는 작가이자 오늘날까지 영향력을 발휘하는 상징적 존재다.

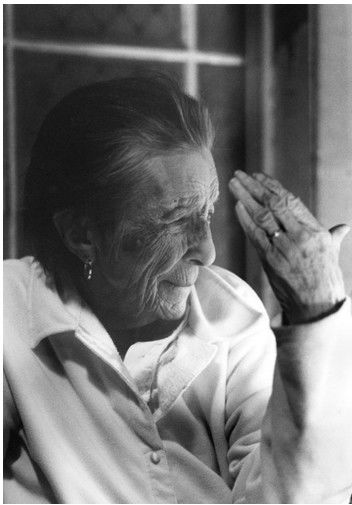

|

| 뉴욕 자택에서 루이즈 부르주아, 2003. 사진: 낸다 랜프랭코, ⓒ The Easton Foundation/Licensed by SACK, Korea *재판매 및 DB 금지 |

어린 시절 부모와의 갈등, 사랑과 두려움, 버려짐의 경험은 그의 작업을 관통한 핵심 주제였다. “오이디푸스 시기에 나는 결코 기회를 얻지 못했다”는 부르주아의 고백은 심리적 발달 과정에서 경험한 단절을 드러낸다. 이러한 내면 구조는 이후 타인과의 관계에서도 반복되었고, 그의 작업은 성장의 통과의례를 거치며 힘겹게 나아가는 소녀의 시점으로 전개됐다.

보호자이자 경쟁자였던 어머니 조제핀, 욕망과 혼란의 원천이었던 아버지 루이와의 관계는 그의 작품 세계에 깊이 각인됐다. 단단한 재료와 절단의 행위는 아버지를, 바느질·꿰매기 같은 행위는 어머니를 연상시켰다. 증오와 사랑의 양극단은 남성과 여성의 융합된 상징 형태로 형상화됐다. 1940년대의 남근적 목조 '인물'에서부터 2000년대의 섬유 작업에 이르기까지, 그의 작업은 끊임없이 변주되며 심리의 ‘야누스적’ 이중성을 드러냈다.

부르주아의 작업은 페미니즘, 정신분석, 젠더, 신체, 기억, 트라우마 등을 횡단하며 오늘날 동시대 미술에도 지속적인 영향을 미치고 있다. 그는 평생 글쓰기를 통해 내면의 감정을 기록해왔으며, 이 기록들은 사후 출간되어 작가의 심리적·예술적 세계를 이해하는 주요 자료로 남았다.

|

| 호암미술관 루이즈 부르주아 덧없고 영원한 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

◆호암미술관 '덧없고 영원한' 전시

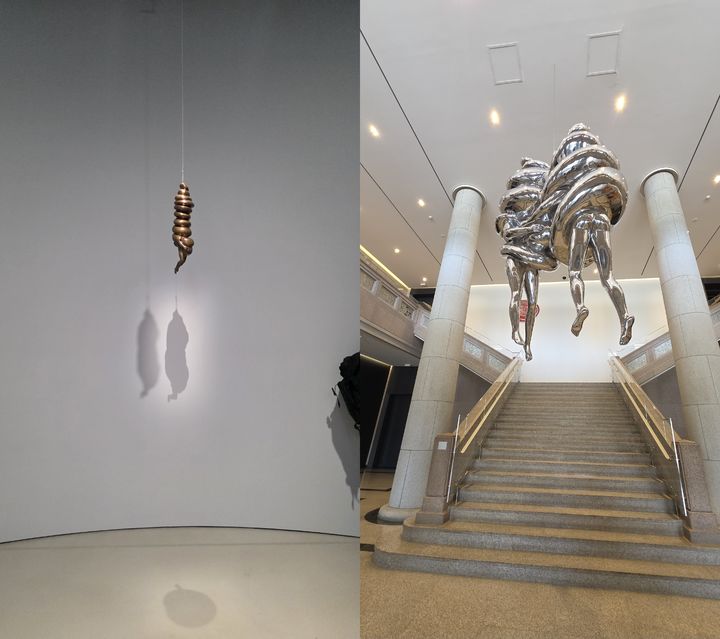

루이즈 부르주아 전시는 ‘나선’으로 시작해 나선으로 끝난다. 미침과 치유, 여성과 남성, 모성과 부성, 생과 죽음이 모두 꼬여 있는 나선으로 귀결된다.

로비의 공중에 매달린 '커플'은 감정의 소용돌이와 균형의 욕망을 동시에 드러내며, 마지막까지 덧없고 영원한 순환을 부각한다. 시작과 끝을 관통하는 나선의 연출은 전시 제목이 함축한 역설을 공간적으로 체현한다.

전시장은 ‘의식과 무의식’의 이중 구조로 설계됐다. 밝게 연출된 1층은 이성과 질서의 세계를, 어둠으로 감싼 2층은 억눌린 감정과 무의식을 상징한다. 그러나 두 층은 분리되지 않는다. 밝음 속의 어둠, 어둠 속의 밝음이 교차하며, 관람자는 긴장의 통로를 거닐며 기억과 감정을 환기한다.

또한 부르주아의 글쓰기와 정신분석 기록을 병치한 점도 특별하다. 전시장 곳곳에는 원문 텍스트와 번역문이 병기되어 심리적 맥락을 직접 드러내며, 제니 홀저의 프로젝션은 부르주아의 언어를 미술관 안팎으로 확장한다.

|

| 집-여자(Femme Maison), 1946-47 리넨에 유채, 잉크 91.4 x 35.6 cm 개인 소장, 뉴욕 사진: 크리스토퍼 버크 © The Easton Foundation / Licensed by SACK, Korea *재판매 및 DB 금지 |

이번 전시에서 미술관이 추천한 주요 작품은 다음과 같다.

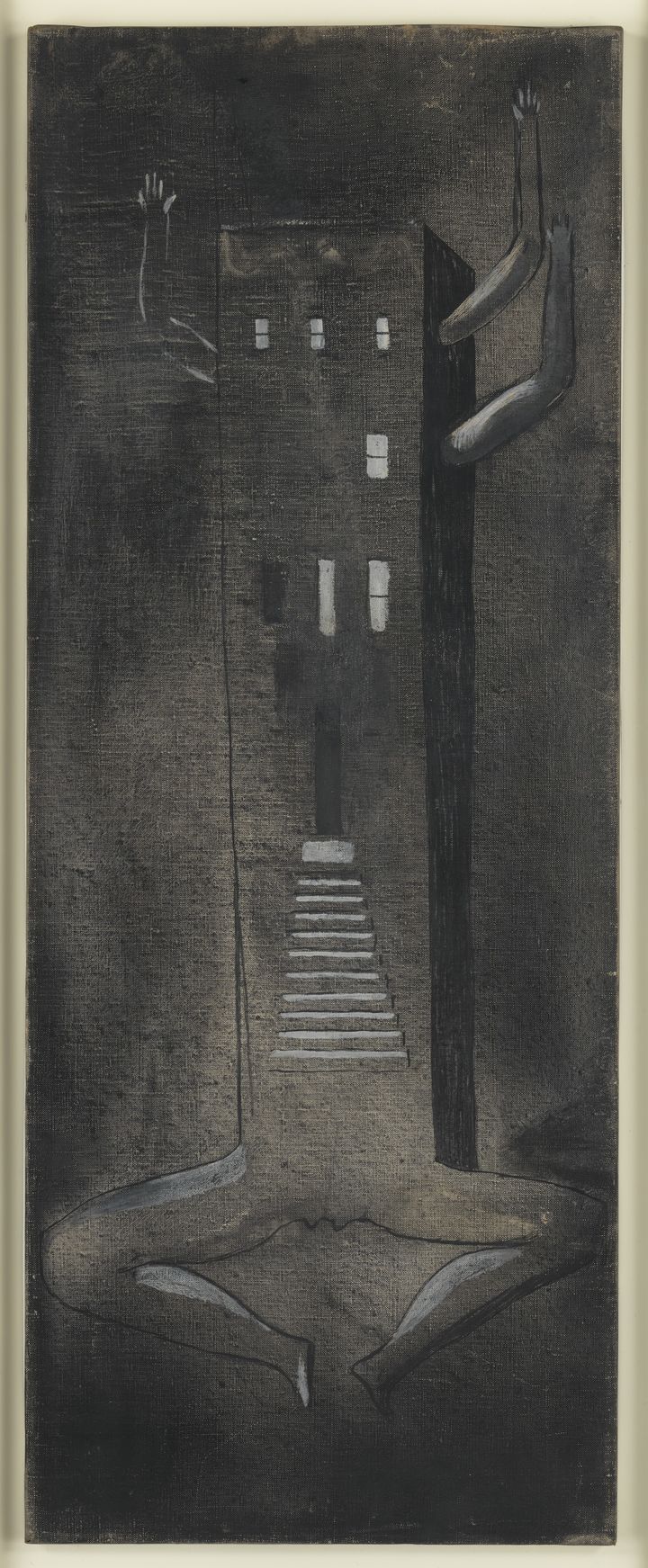

▲집-여자(Femme Maison)'(1946~47)

여성의 몸 위로 집이 덮여 얼굴이 사라진 형상은 “집은 피난처이자 덫”이라는 이중성을 드러낸다. 1970년대 페미니즘 담론과 맞물려 재조명된 이 연작은 아내이자 어머니였던 작가 자신의 경험을 투영한다.

▲'아버지의 파괴(The Destruction of the Father)'(1974)

붉은 조명 아래 연출된 내부는 가부장적 권위에 대한 상상적 복수를 시각화했다. 단순한 파괴를 넘어 분노·동일시·치유의 욕망이 얽힌 이 작업은 부르주아 예술의 전환점이자 '밀실' 연작의 출발점이 되었다.

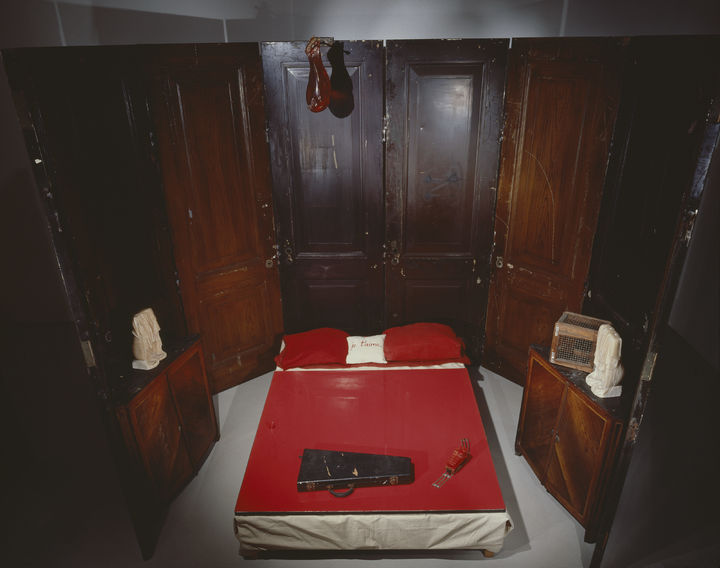

▲'붉은 방(부모)'(1994)

붉은 고무 침대와 눈물 모양 유리 오브제가 배치된 공간은 부모와의 관계 속 긴장을 보여준다. 관람자는 문틈으로만 안을 들여다볼 수 있는데, 이는 은밀한 순간을 훔쳐보는 아이의 심리를 불러낸다.

|

| 아버지의 파괴(The Destruction of the Father), 1974-2017 보존용 폴리우레탄 수지, 목재, 천, 붉은 조명 237.8 x 362.3 x 248.6 cm 글렌스톤 미술관 소장, 포토맥, 메릴랜드, 미국 사진: 크리스토퍼 버크© The Easton Foundation / Licensed by SACK, Korea *재판매 및 DB 금지 |

|

| 붉은 방(부모) Red Room (Parents),1994 목재, 금속, 고무, 천, 대리석, 유리, 거울 247.7 x426.7 x424.2cm 이스턴 재단 소장, 뉴욕 © The Easton Foundation / Licensed by SACK, Korea *재판매 및 DB 금지 |

▲'밀실(검은 날들)'(2006)

검은 드레스와 대리석 구체를 중심으로 질투의 심리를 형상화한 원형 구조. 관람객을 심리적 무대로 끌어들이는 부르주아 특유의 ‘감정의 방’이다.

▲'커플(The Couple)'(2003)

공중에 매달린 알루미늄 나선이 서로 얽히며 융합을 시도한다. 감정의 소용돌이와 내면의 균형 욕망을 동시에 드러내며, 부르주아 세계의 상징적 귀결을 보여준다.

▲'꽃(Les Fleurs)'(2009)

붉은 과슈로 번져나간 작은 꽃들은 피·고통·질투 같은 격정과 동시에 생명과 치유를 담는다. 어린 시절 어머니의 자수 꽃무늬에서 비롯된 12점의 연작은 기억의 자서전이자 회복의 의지로 읽힌다.

|

| 호암미술관 '덧없고 영원한' 전시 전경 *재판매 및 DB 금지 |

|

| [사진=박현주 미술전문기자] 호암미술관 '덧없고 영원한' 대형 마망 전시 전경. 1978년 처음 선보인 퍼포먼스 영상과 함께 선보인다. *재판매 및 DB 금지 |

부르주아의 작업은 사랑과 증오, 모성과 부성, 남성과 여성이라는 대립적 긴장을 끊임없이 교차시킨다. 그것은 덧없음과 영원의 역설 속에서 숭고와 허무를 동시에 불러낸다.

“누군가가 예술가라면, 이는 그가 온전한 정신을 지녔다는 증표이다. 그는 자신의 고통을 견뎌낼 수 있다.”

전시는 2026년 1월 4일까지. 관람료 1만6000원.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]