박현주 아트클럽

두 딸 울린 '검은 그림'…최병소 '무제' 숭고미[박현주 아트클럽]

2025.04.17

40년 간 볼펜+연필로 '긋기 작업'

득도하듯 나온 작품 RM· 유아인도 소장

우손갤러리 서울서 개인전 24일 개막

|

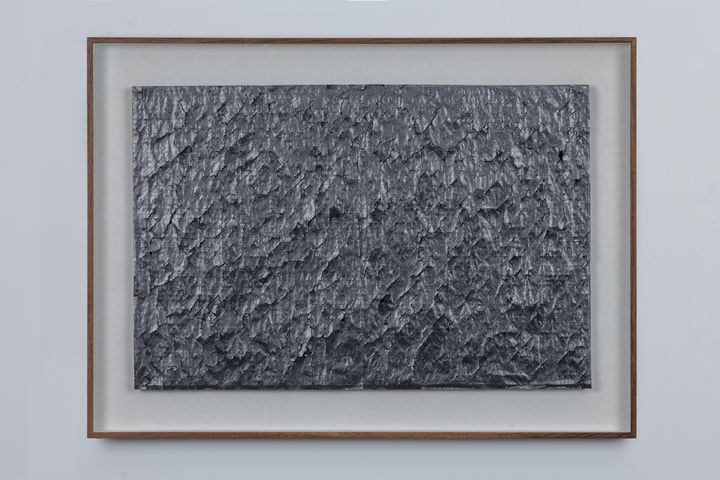

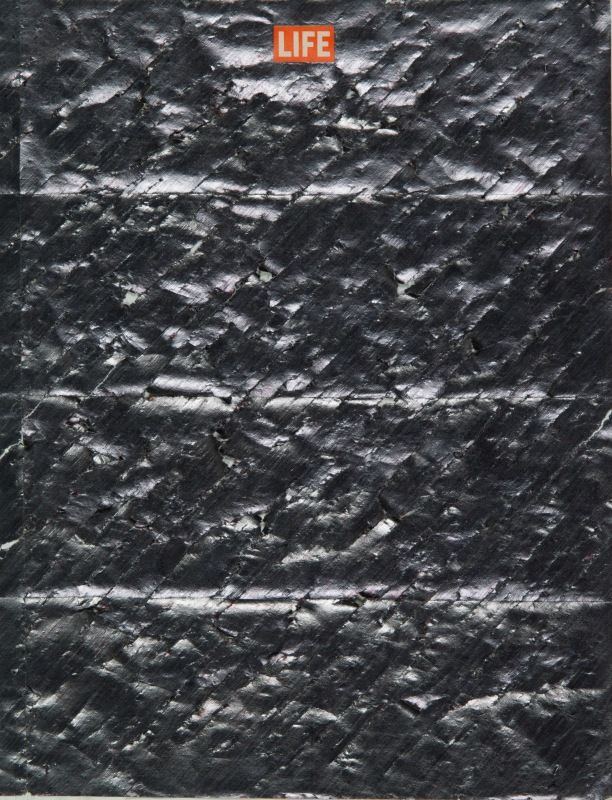

| 최병소, Untitled 0241204 2024 Ballpoint pen and pencil on newspaper, photography 54.5 x 80 x 1 cm detail shot *재판매 및 DB 금지 |

[서울=뉴시스] 박현주 미술전문 기자 = 모나미(365)볼펜이 무기다. 불확실한 세상으로부터의 자발적 고립은 무심의 경지로 나아갔다. 긁고 긁고 또 긁어 암흑 천지가 되기까지 몽당연필도 가세했다. 볼펜의 경계를 쌓고 메운 연필과의 협업은 어둠의 세계를 비추는 한줄기 빛이다. 연필심(흑연)이 내는 광택은 아우라를 발산한다. 40년 간 '긋는 행위'를 멈추지 않은 그는 예술의 세계에 도달했다.

어릴 적 화가였던 아버지를 자랑하지도 못했다. 늘 신문지를 볼펜으로 긁기만 하던 아버지. 그렇게 나온 검은 그림을 보고 친구들은 "김이야?"라고 묻기도 했다.

"이젠 아버지가 자랑스러워요."

17일 '볼펜 작가'로 불리는 최병소(82)화백의 개인전을 앞두고 만난 큰 딸과 둘째 딸은 '아버지'라는 단어만 내놓고도 울컥했다.

"커서 보면서 많이 울었어요. 항상 고독하게 마음을 누르면서 작업하는 게 보이니까…그 감정들이 와 닿더라고요."

아버지의 작업을 도와주며 매니저처럼 일한다는 둘째 딸 최윤정씨는 "아버지는 볼펜으로 긁기 작업을 하며 자신의 마음을 치유한 것 같다"면서 "여전히 재미있고 편안하게 볼펜 작업을 이어가고 있다"고 했다.

오는 24일 서울 성북동 우손갤러리 서울에서 개인전을 여는 최병소 화백은 최근 거동이 불편해져 공식 석상에 나오기 힘든 상태라고 한다. 두 딸이 대신 기자들을 만나 이야기를 나눴다.

|

| 신문지에 볼펜 긁기로 작업하는 최병소 화백. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 최병소 화백 작업하는 모습. *재판매 및 DB 금지 |

|

| 최병소, 사진과 볼펜그림을 합친 작품. Untitled 0241203 2024 Ballpoint pen and pencil on newspaper, photography 54.5 x 80 x 1 cm *재판매 및 DB 금지 |

"치밀하고도 초연한 최병소의 작업 방식은 70년대 정치적 사회적 혼란에 대한 저항의 정신에서 싹텄다. 붓보다 거친 도구로 신문지, 잡지 등을 검게 지우는 동시에 덮어나가며 대량생산물을 유일무이한 가치를 지닌 것으로 전환하는 독창적인 조형 언어를 구축해 왔다."

'어떤 작가냐'는 물음에 "고독한 작가이고 작품을 열심히 하는 작가"라고 답했다면서 아버지는 "많은 생각들과 모든 사심들을 지워나가는 힘든 노동이지만 볼펜 긁는 소리에 희열감을 느낀다고 했다"는 것.

"작업의 지지체인 종이는 점차 닳고 찢겨 본래의 물성을 잃고 물리적 한계에 다다르며 검은 표면으로 승화한다. 그 결과 최병소의 작품은 다양한 물질을 연상시키는데, 원시의 에너지가 집적된 광물같기도, 살짝만 스쳐도 바스러질 듯 연약한 불에 타고 남은 끄트러기나 재 같기도, 밀물과 썰물이 요동치는 파도처럼 보이기도 한다. 그리고 떠오르는 물성이 무엇인지 명확히 판단하기 전에 작가의 수행적 행위의 결과임이 드러난다. 채워서 비우는 과정을 통해 탄생한 규정할 수 없는 물성이 바로 최병소가 펼쳐내는 무제의 공간이다."(우손갤러리 이은주 큐레이터)

맨날 긋고 긁는 남편을 위해 어머니가 생계를 맡았다. 미싱 공장을 운영하면서도 2녀 1남을 키우고 아버지의 예술을 추켜세웠다. 1990년대 어느 날 아버지 전시회가 떠들썩했다. 오랜만에 친구들을 데리고 사위가 그린 그림을 보러 전시장에 나온 외할머니는 아무 말 없이 돌아섰다. "그림이 어디 있는데, 이 뭐꼬?" 하는 친구들 소리가 여기저기서 들렸다.

|

| Untitled 0161011 2016 Ballpoint pen and pencil on newspaper 54.5 x 80 x 1 cm *재판매 및 DB 금지 |

|

| Untitled 0240205 2024 Ballpoint pen and pencil on newspaper 160 x 120 x 1 cm detail shot 1 *재판매 및 DB 금지 |

|

| 갤러리우손 서울 최병소 개인전 전시 전경. *재판매 및 DB 금지 |

"최병소의 대표적인 작품 형식인 ‘지우기’ 행위는, 신문지 위를 볼펜이나 연필로 반복적으로 덮어 나가면서 스스로를 지우고 정화하는 일종의 수행이라고 말한다. 그의 이러한 작품 형성 과정은 유년 시절의 기억과도 깊은 연관이 있다. 당시 초등학교 1학년이었던 1950년, 6.25 전쟁으로 인해 인쇄소와 제본소가 파괴되자 그는 정식 교과서 대신 신문 용지에 인쇄된 임시 교과서를 받아 사용해야만 했다. 이 신문지를 한 학기 동안 접어서 호주머니에 넣고 다니다 보니 온갖 호작질과 낙서로 너덜너덜해졌던 경험이 1970년대 검은 신문지 단색화로 세상에 등장하게 되었다."

|

| 최병소 '무제' *재판매 및 DB 금지 |

'검은 그림'. 아무것도 없는 그림의 반란은 2000년대 이후 시작됐다. 볼펜이라는 재료와 무심한 작업 과정에 놀란 파리의 한 갤러리가 초대전을 연 데 이어 2015년 아트바젤홍콩에서 작품이 팔리면서 알려졌다. 특히 국내 미술시장에 단색화 붐이 일면서 '검은 그림'도 꿈틀대며 대박을 치기 시작했다.

최 화백은 중앙대학교 예술대학 서양화과와 계명대학교 미술대학원 서양화과를 졸업했다. 1970년대 후반 대구 현대미술운동의 핵심 인물로 활동했다. 회화의 조형성과 의미 구조를 해체하는 방향으로 작업을 지속해 왔고, 신문, 잡지, 인쇄물 등 대중매체를 활용한 ‘지우기와 긋기’행위를 통해 작업의 방법론을 정립했다. 이러한 방식은 단순한 평면 작업을 넘어서, 언어 구조와 권위의 해체, 이미지 생산 메커니즘에 대한 지속적인 비판적 개입으로 작동한다.

‘지우고, 긋고, 축적하는’ 반복 행위를 통해 이미지의 구조와 언어의 권위를 해체하며, 표면 위에 ‘무(無)’의 평면을 구축해 왔다. 그의 작업은 회화, 드로잉, 설치의 경계를 넘나들며, 정보와 의미가 제거된 자리에 시각적 긴장과 형식적 밀도를 구축한다. 이는 단순한 표현 행위를 넘어, 표현을 벗어난 행위 자체로서의 예술을 제시하며, 동시대 미술에서 보기 드문 독자성을 확보해 왔다.

득도하듯 나온 그림은 배우 유아인, 방탄소년단 RM이 소장해 더욱 유명세를 타기도 했다. 최 화백은 2010년 이인성 미술상을 수상했다. 2024년 미국에 진출, 아트바젤 마이애미 비치의 ‘서베이(Survey)’ 섹터에 소개되며 '수행의 그림'으로 화제를 모았다. 그의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 수원시립미술관, 부산시립미술관, 대구미술관, 이스턴 미시간 대학교 등에 소장되어 있다.

|

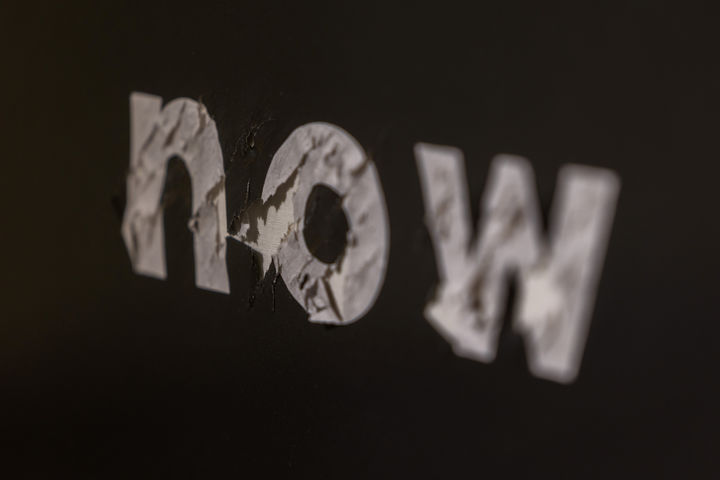

| Untitled 0220518_now 2022 Ballpoint pen silkscreen on paper 54.5 x 39.6 x 1 cm detail shot *재판매 및 DB 금지 |

|

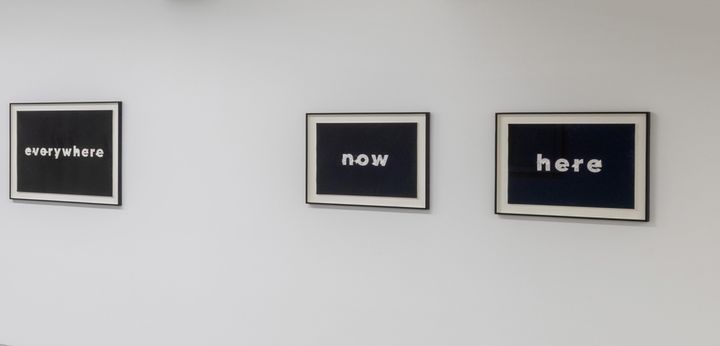

| 영어 글자를 긁어 만든 작품. 최병소 개인전 전경. *재판매 및 DB 금지 |

최병소의 제스처는 단순한 제거를 넘어서, 물리적 표면 위에 사유를 켜켜이 쌓아 올리는 과정이다. 일상의 사소한 재료들은 반복적인 지우기와 채우기를 통해 표면과 실체, 현상과 흔적, 물질성과 비물질성을 넘나드는 또 다른 차원의 조형 언어로 변모한다. 검은 빛 아래 내재된 철학적 질문들은 화면 속을 유영하며 ‘무제’라는 중립적인 언어로 귀결된다. 마치 모래 위에 쓰인 말이 밀물에 휩쓸리듯, 이름 없는 검은 파도 속으로 침잠한다.

우손갤러리 서울에서 여는 '최병소의 무제'전은 6m의 검은 빛을 내는 '볼펜 그림'을 비롯해 검은 바탕에 영어로 'NOW', 'HERE'를 긁어낸 글자 회화와 손가락 길이의 종이 박스 작품도 선보인다. 얽매임을 벗은 검은 화면, 그 안에 쌓인 시간과 사유의 흔적이 '아름다움'의 개념을 조용하고도 묵직하게 흔든다. 전시는 6월 21일까지.

|

◎공감언론 뉴시스 [email protected]